Anpassung an den Klimawandel

Was sich in den letzten 200 Jahren verändert hat

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich auch Deutschland von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft gewandelt. Die industrielle Revolution wälzte nicht nur wirtschaftliche und soziale Strukturen tiefgreifend um, sondern veränderte auch die Landschaften und das Ökosystem. Wichtige Gründe dafür sind die Veränderungen in der Landnutzung wie die Entwaldung, die intensive Landwirtschaft sowie der Einsatz von Maschinen, die durch Verbrennung fossiler Energieträger betrieben werden.

Treibhauseffekt, Erderwärmung und die Folgen

Die Zusammensetzung der Gase in der Atmosphäre sorgt für Temperaturen, die im Tages- und Jahresverlauf in weiten Teilen der Erde das Leben für Pflanzen, Tiere und Menschen ermöglichen. Kohlenstoffdioxid und andere Gase werden als Treibhausgase bezeichnet, weil sie die kurzwellige Sonnenstrahlung größtenteils passieren lassen, die langwellige Wärmestrahlung jedoch absorbieren. Somit ist die Erde mit der Atmosphäre einem Gewächshaus vergleichbar, dessen Glasfenster das Sonnenlicht hereinlassen, aber großenteils verhindern, dass die entstandene Wärme wieder entweicht. Beim Humusabbau auf den Feldern, Brandrodung von Wäldern oder zunehmender Verbrennung fossiler Energieträger entweichen Gase wie Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre, die zuvor in Böden, Bäumen oder Lagerstätten fossiler Ressourcen gebunden waren. Die kontinuierliche Erhöhung des Kohlenstoffdioxid-Anteils (CO²) der Atmosphäre führt zur Erwärmung des Systems. In den vergangenen Jahren waren längere Hitze- und Trockenheitsperioden teils auch in Heilbronn spürbar.

Zudem beeinflussen Erderwärmung und Landnutzung den Wasserkreislauf. Über den Meeren verdunstet mehr Wasser. Die wärmere Luft kann mehr Wasserdampf halten und transportieren. An kühlerer Stelle regnen größere Mengen in kurzer Zeit als Starkregen ab. Andere Stellen fallen über längere Zeit trocken.

Extremwetterereignisse wie Hitze, Dürre, Starkregen, Überflutungen und Stürme häufen sich. Die Schäden an Menschenleben, Infrastruktur und in der Land- und Forstwirtschaft nehmen zu. Maßnahmen gegen weiteren Treibhausgas-Ausstoß sowie Maßnahmen zur Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren Folgen der Klimaerwärmung sind notwendig, da das Kohlenstoffdioxid über Jahrtausende in der Atmosphäre verharrt.

Strategie der Stadt Heilbronn

Die Stadt Heilbronn verfolgt diese Doppelstrategie. Der Masterplan Klimaschutz wurde 2023 vom Gemeinderat mit dem Ziel verabschiedet, bis zum Jahr 2035 treibhausgasneutral zu werden. Das Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel 2021 zielt darauf die Folgen der Klimaerwärmung abzumildern. Die Vorsorge für diese und nachfolgende Generationen und der Erhalt einer lebenswerten, gesunden Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen stehen dabei im Mittelpunkt.

Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel 2021

Das Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel wurde vom Gemeinderat am 27.04.2023 beschlossen und umfasst 31 Maßnahmen aus fünf Handlungsfeldern (s. Downloads):

- Grün- und Freiflächen

- Land- und Forstwirtschaft

- Menschliche Gesundheit und soziale Infrastruktur

- Planen, Bauen und Wohnen

- Wasserwirtschaft

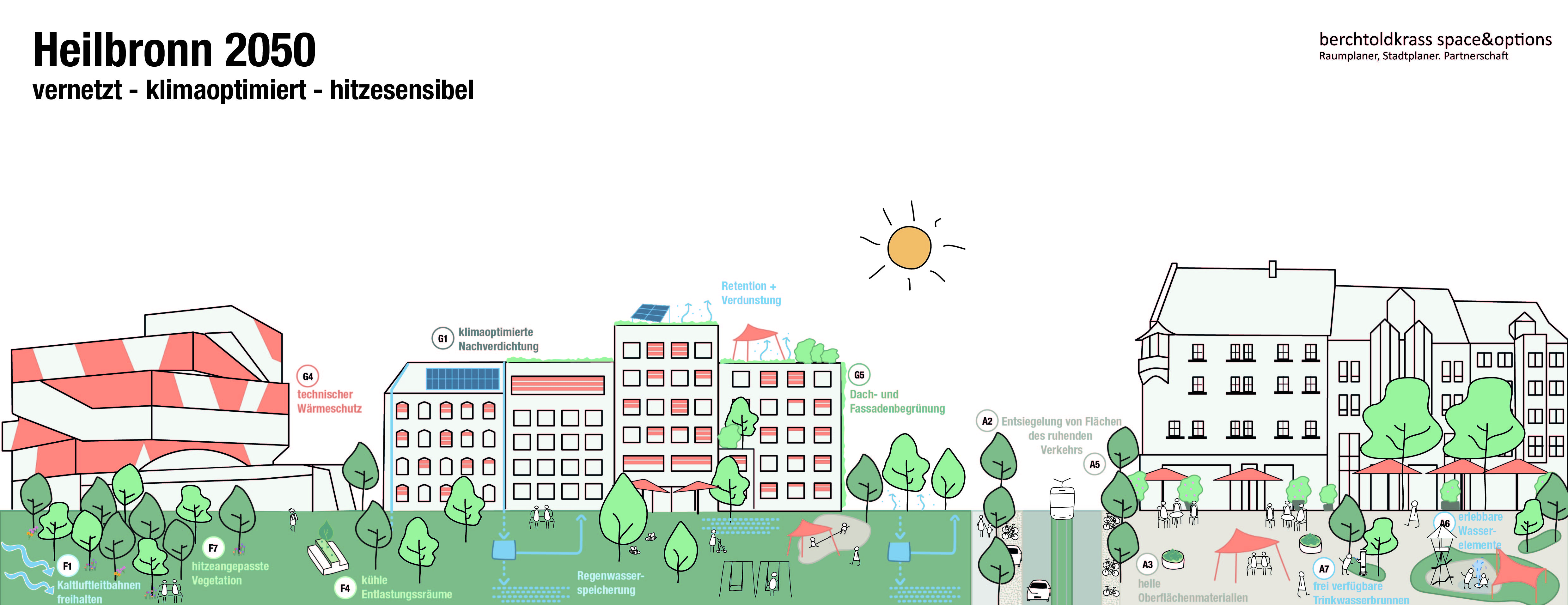

Darunter fallen Maßnahmen zur Entsiegelung, Begrünung, zum Regenwassermanagement, Dach- und Fassadenbegrünung, technischer Sonnenschutz, Verwendung von Materialien mit hoher Albedo, Auenrenaturierung bis hin zu Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen.

Beteiligung

Bei der Erstellung des Konzepts wurden auch die Bürgerschaft sowie Umweltverbände und andere Akteure beteiligt sowie eine Online-Bürgerumfrage durchgeführt. Die Umsetzung bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe.

In der Stadtverwaltung sind besonders das Planungs- und Baurechtsamt, das Amt für Straßenwesen, das Grünflächenamt, die Entsorgungsbetriebe, das Gebäudemanagement und das Gesundheitsamt sowie weitere Stellen interdisziplinär involviert. So liegt etwa in der Bauleitplanung, bei Fortschreibungen von Stadtkonzeption, Flächennutzungsplan oder Rahmenplan Innenstadt ein Fokus auf der Klimaanpassung. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger bei Entsiegelung, Begrünung und Regenwassernutzung im privaten Bereich ist ein essentieller Baustein.

Raumstrukturelles Klimaanpassungskonzept 2025

Zur weiteren Konkretisierung der Hitzeanpassungsmaßnahmen in der Stadt hat der Gemeinderat am 02.06.2025 die Verwaltung beauftragt, das Raumstrukturelle Klimaanpassungskonzept (s. Downloads) bei den weiteren Prozessen der Stadtentwicklung zugrunde zu legen.

Die Leitbilder des Raumstrukturellen Klimaanpassungskonzepts 2025 sind:

- Grün- und Freiraumstruktur: Heilbronn vernetzt seine Grün- und Freiräume und wertet öffentliches und privates Grün klimatisch auf.

- Siedlungs- und Gebäudestruktur: Heilbronn passt seinen Gebäudebestand klimaoptimiert an und entwickelt Neu- und Umbauprojekte klimagerecht.

- Aufenthalts- und Mobilitätsräume: Heilbronn gestaltet seine Aufenthalts- und Mobilitätsräume hitze- und wassersensibel.

Im Raumstrukturellen Klimaanpassungskonzept stellen Pläne dar, für welche Stadtstrukturtypen die unterschiedlichen Maßnahmen zur Hitzeminderung empfohlen sind. Ebenso ist die Situation zur Kaltluft in Heilbronn abgebildet, die für die nächtliche Abkühlung im Sommer elementar ist (s. Konzeptplan Hitzeminderung – Kaltluft).

Zudem sollen die vorhandenen Grünstrukturen derart ergänzt werden, dass ein Netz aus bioklimatischen Entlastungsräumen entsteht. Der Plan stellt zu ergänzende Grünstrukturen wie Baumreihen oder Pocketparks dar. (s. Konzeptplan Bioklimatisches Entlastungssystem).

Die Maßnahmen für die besonders stark versiegelte und von Hitze betroffene Innenstadt sind vertieft ausformuliert (s. Pläne zum Vertiefungsbereich Innenstadt sowie die Beispiel-Abbildungen der „Lupen“ mit den Vorher-/Nachher-Situationen bei klimaoptimiertem Umbau).

Beispiel-Lupe Reim-Areal:

Stand der Umsetzung

Seit 2021 wurden bei einem Drittel der 31 Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel zumindest Teilziele der Umsetzung erreicht. Die übrigen Maßnahmen wurden fast alle begonnen.

So wurde im Herbst 2024 die Richtlinie „Klimaangepasste Neuplanung in der Bauleitplanung“ im Gemeinderat beschlossen.

Seit dem Sommer 2024 enthält der digitale Stadtplan für Heilbronn eine Karte für heiße Tage. Dort sind kühle Orte wie die Parks und Grünanlagen sowie öffentlich zugängliche Gebäude, Orte mit Wasserbezug, öffentliche Trinkwasserangebote und Toiletten zu finden.

Die Mitarbeiter für Prävention im Gesundheitsamt geben Informationen zum Hitzeschutz an die Institutionen vulnerabler Gruppen weiter, halten Vorträge und organisieren Wasserspender in den Quartierszentren. Das Angebot der Refill-Stationen konnte mithilfe der Klimabotschafter*innen erweitert werden. Und Aufbaugilde und Caritas leisten sowohl Kälte-Hilfe im Winter, als auch Hitzeschutz-Hilfe im Sommer.

In öffentlichen Aufenthaltsbereichen Kitas und Schulen wurde technischer Sonnenschutz wie Sonnensegel und Sonnenschirme installiert.

Die städtischen Liegenschaften mit Dach- bzw. Fassadenbegrünung sind auf 22 Objekte angewachsen. Für weitere 8 Liegenschaften laufen konkrete Planungen für mehr Gebäudebegrünung. Auch Unternehmen und private Eigentümer begrünen Gebäude. Seit 2024 darf ein öffentlicher Häuserrandstreifen entlang privater Gebäude für Begrünung genutzt werden.

Die klimasensible Umgestaltung der Turmstraße/ Zehentgasse, der Eichgasse und der Oberen Neckarstraße sind in Bearbeitung.

An Stellen wie dem Louis-Hentges-Platz in Heilbronn Süd, der Schulsportanlage Oststraße in der Kernstadt oder vor der Experimenta sowie an weiteren Schulen und Kitas konnten Bäume ergänzt werden.

Im Stadtwald werden nach und nach Retentionstümpel angelegt, die durch Regenwasser gespeist werden. Diese dienen der Stabilisierung des Waldes bei zunehmenden Hitzeperioden und vermehrter Trockenheit. Außerdem verbessern sie die Qualität des Waldes als Feuchtlebensraum für Insekten, Amphibien und Vögel.

Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung durchgeführt wie im Herbst 2025 die Wander-Ausstellung „Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise“ der Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit der Stadtbibliothek Heilbronn. Die Ausstellung wird ergänzt von vier Vortragsabenden mit je zwei Referenten.

Förderprogramme und Monitoring

Förderprogramme sollen, soweit möglich, ausgeschöpft werden. Mit Hilfe der ZUG-Förderung wurde in 2024 die Stelle im Klimaanpassungsmanagement eingerichtet. In 2024/25 erhielt die Stadt Heilbronn Zuschüsse für die Installation zweier Trinkbrunnen über das Landesprogramm KLIMOPASS.

Ein Klimaanpassungs-Monitoring wird aktuell erarbeitet, um die Umsetzung abzusichern.

Beteiligte Ingenieurbüros

Mit der Erarbeitung des Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel 2021 war die energielenker Beratungs- GmbH aus Greven beauftragt. Beteiligte Subunternehmen waren die Dr. Papadakis GmbH aus Hattingen, das Ingenieurbüro Rau aus Heilbronn und das Büro Dr. Dütemeyer Umweltmeteorologie aus Essen.

Das Raumstrukturelle Klimaanpassungskonzept 2025 haben die Stadtplaner berchtoldkrass space & options aus Karlsruhe mit GEO-Net Umweltconsulting aus Hannover erstellt.

Das Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel 2021 sowie das Raumstrukturelle Klimaanpassungskonzept 2025 mit Karten und Plänen sind unter "Downloads" abrufbar.

Raumstrukturelles Klimaanpassungskonzept Heilbronn 2025

Karten Klimaanalyse

Klimaanalysekarte(pdf 30 MB)

Klimaanalysekarte(pdf 30 MB) Gefühlte Temperatur(pdf 18 MB)

Gefühlte Temperatur(pdf 18 MB) Nachttemperatur(pdf 18 MB)

Nachttemperatur(pdf 18 MB) Bewertungskarte Tag(pdf 20 MB)

Bewertungskarte Tag(pdf 20 MB) Bewertungskarte Nacht(pdf 22 MB)

Bewertungskarte Nacht(pdf 22 MB) Kaltluftentstehung(pdf 20 MB)

Kaltluftentstehung(pdf 20 MB) Kaltluftmenge(pdf 24 MB)

Kaltluftmenge(pdf 24 MB) Windgeschwindigkeit(pdf 26 MB)

Windgeschwindigkeit(pdf 26 MB)

Pläne Gesamtstädtisches Konzept

1 Konzeptplan Hitzeminderung-Kaltluft.jpg(jpg 10 MB)

1 Konzeptplan Hitzeminderung-Kaltluft.jpg(jpg 10 MB)

Pläne Vertiefungsbereich Innenstadt

Vertiefungsbereich Innenstadt - Stärken(pdf 3 MB)

Vertiefungsbereich Innenstadt - Stärken(pdf 3 MB) Vertiefungsbereich Innenstadt - Schwächen(pdf 536 KB)

Vertiefungsbereich Innenstadt - Schwächen(pdf 536 KB) Vertiefungsbereich Innenstadt - Chancen(pdf 2 MB)

Vertiefungsbereich Innenstadt - Chancen(pdf 2 MB) Vertiefungsbereich Innenstadt - Risiken(pdf 2 MB)

Vertiefungsbereich Innenstadt - Risiken(pdf 2 MB)

Beispiel-Abbildungen: Vorher/Nachher-Situationen

1.1 Reim Areal - Ausgangssituation.png(png 982 KB)

1.1 Reim Areal - Ausgangssituation.png(png 982 KB) 1.2 Reim Areal - Klimaoptimiert.jpg(jpg 2 MB)

1.2 Reim Areal - Klimaoptimiert.jpg(jpg 2 MB)

3.1 Rollwagstr - Ausgangssituation.png(png 1 MB)

3.1 Rollwagstr - Ausgangssituation.png(png 1 MB) 3.2 Rollwagstr - Klimaoptimiert.jpg(jpg 2 MB)

3.2 Rollwagstr - Klimaoptimiert.jpg(jpg 2 MB) 4.1 Allee - Ausgangssituation.png(png 992 KB)

4.1 Allee - Ausgangssituation.png(png 992 KB) 4.2 Allee - Klimaoptimiert - Var. 1.png(png 1 MB)

4.2 Allee - Klimaoptimiert - Var. 1.png(png 1 MB) 4.3 Allee - Klimaoptimiert - Var. 2.png(png 2 MB)

4.3 Allee - Klimaoptimiert - Var. 2.png(png 2 MB) 4.4 Allee - Klimaoptimiert - Var. 3.png(png 2 MB)

4.4 Allee - Klimaoptimiert - Var. 3.png(png 2 MB)

Das „Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel in Heilbronn“ wurde durch die Nationale Klimaschutzinitiative und durch das Land Baden-Württemberg gefördert (Förderkennzeichen: 03K10004).

Für die Umsetzung des integrierten Klimaanpassungskonzepts der Stadt Heilbronn wird eine Stelle im Klimaanpassungsmanagement von der ZUG im Programm DAS-A.2 für den Zeitraum von 3 Jahren gefördert (Förderkennzeichen 67DAA01192).

Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.